内苑施設

しゅんそうろ

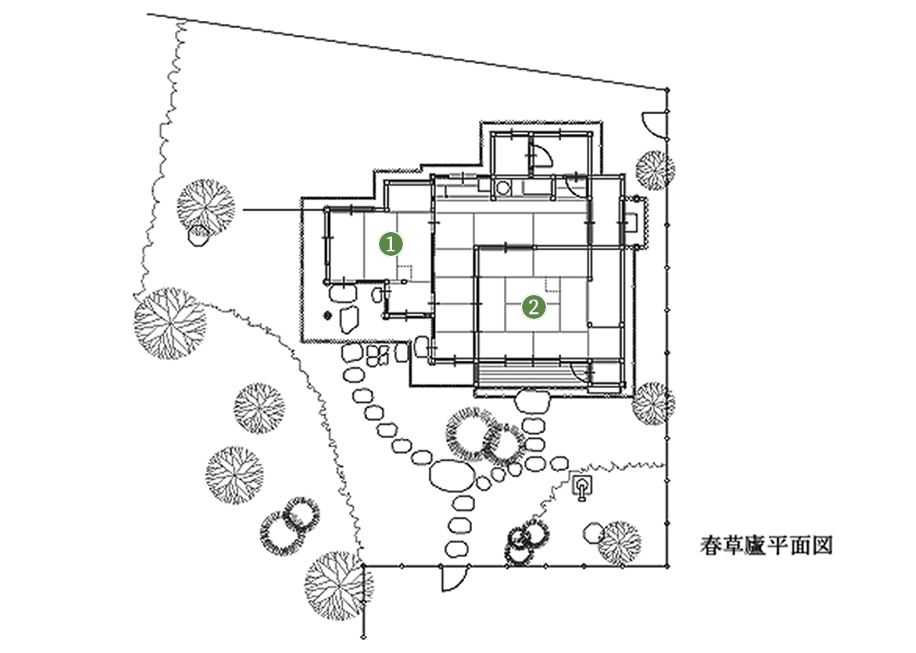

春草廬

Shunsoro

- 重要文化財

- 通常内部非公開

- 有料貸出施設

織田信長の弟・織田有楽の作とされる江戸時代初めごろの茶室。月華殿とともに1922年(大正11年)に京都・宇治の三室戸寺金蔵院から移築されました。

かつては「九窓亭」と呼ばれた三畳台目の席(三畳と約4分の3の大きさの畳を合わせた小さな空間)は、その名のとおり九つの窓が美しく構成されています。付属する水屋と広間は三溪園に移築される際に原三溪が加えたものです。

かつては臨春閣の裏手に白雲邸と接続して建てられていましたが、第二次世界大戦の際に空襲の被害を避けるため解体され、戦後、現在の場所に再築されました。

春草廬のみどころ

九窓亭

かつての名「九窓亭」の通り、窓が多いため大変明るい茶室。窓の形、障子の桟の割り付けも多様で各面表情がとても豊かです。

刀掛

かつて武士たちのたしなみであった茶の湯において、茶室に刀を持ち込むことは許されませんでした。茶室に入る前に刀を預けた「刀掛」を春草盧では見ることができます。

その他のみどころ

-

床の間側にも多数の窓、小さな明かり窓だけの床の間との明暗の対比が静謐な空間を印象付けます。

-

連子窓(上部)と下地窓(下部)。窓の形とデザインの違いが外部の景色も彩ります。

-

「茶室に入る際には身分の上下問わず頭を下げて入る」ための小さな入り口が「躙り口」です。

-

重要文化財の小間に付属した広間は大正時代に増築されたもの。八畳敷ですが、小ぶりな畳のためこじんまりとした印象を受けます。

-

茶会でご利用いただける水屋が設えられています。