三溪園通信

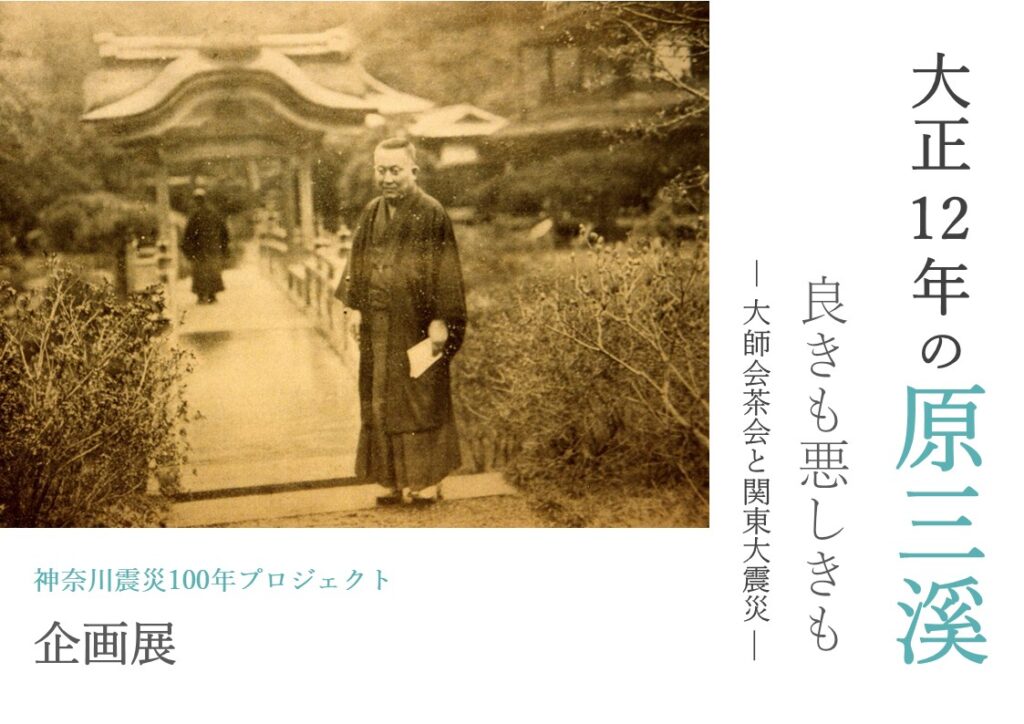

大正12年の原三溪 —良きも悪しきも:大師会茶会と関東大震災—(第1章)

2024.02.28

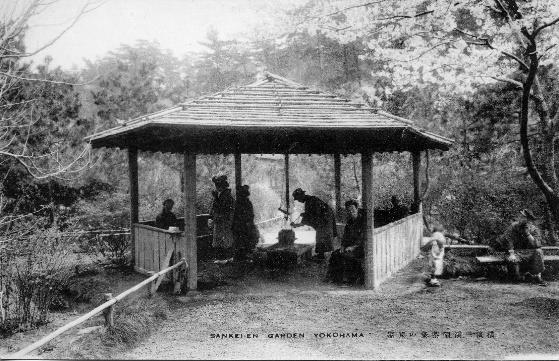

三溪園にて大師会茶会が開かれる

大正12年4月21日・22日

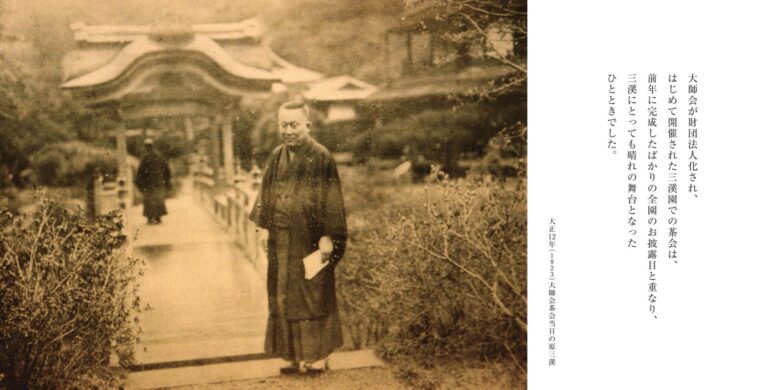

益田鈍翁が始めた私的な茶会が「財団法人大師会」として

新たな出発を期した第23回大師会茶会は、全園が完成したばかりの三溪園で盛大に開催されました。

園内には茶席のほか美術品の展観席や食事・菓子を供した茶屋など18にも及び席が設けられ、

当代きっての数寄者が各席を担当。

参加者は2日間で約600名を数えたといわれます。

《展示作品》

大師会とは?

弘法大師・空海は、平安時代の日本で密教を広めた僧侶で、真言宗の祖。

益田鈍翁が入手した、弘法大師空海自筆の書「崔子玉座右銘断簡」を披露するため、明治29年(1896)に始めた茶会です。

真言宗に帰依していた鈍翁にとっては、得難い宝物でした。

利休以来の大茶人 益 田 鈍 翁 ますだ どんのう

三井物産の創始者。

明治9年(1876)に益田が中心となって創刊した新聞「中外物価新報」は、現在の「日本経済新聞」の前身です。

茶人としても高名で、近代茶道の興隆を牽引したことから、「利休以来の大茶人」と呼ばれました。

《展示作品》

桃山時代 〔1604年頃〕

豊臣秀吉の実子・秀頼(1593-1615)が書いた神号。秀頼が11歳の時に書いたもので、

金泥で草花文様が描かれた美しい料紙に、少年らしく伸び伸びと書いています。

豊国(ほうこく)大明神は、豊臣秀吉が、死後に朝廷から賜った神号です。〔三溪旧蔵品〕

桃山時代

聖護院門跡(もんぜき)道澄(どうちょう)(1544-1598)は政治や詩歌に秀でた人で、

秀吉は風雅の師・政治家の補佐役・宗教行事の導師として、道澄を頼っていました。

手紙は、道澄からの草紙や香具などの贈り物に対する秀吉からのお礼状で、謝礼に沈香(じんこう) を贈るという旨が書いてあります

桃山時代 〔16-17世紀〕

大正12年の大師会茶会に参加した岸田劉生の日記から、この扇子が第一席に展観されていたことがわかります。

「今日は大師会にて三溪園に行く日、 十一時三十七分の汽車で横浜迄、タクシーにて本牧三溪園に至る。

第一席が桃山史料にて秀吉の手紙、淀君の岸による浪よるさへ…の歌、秀頼十一歳の豊国明神の軸いろいろあり 皆いい字なり」『岸田劉生全集』

発会以来、30年近く続いてきた大師会

75歳を迎えた鈍翁は打ち止めを考えていました

鈍翁の思いを伝え聞いた関係者は、継続的な運営のため財団法人化を提案。

賛同者は200名に達しました。

そして、大正11年(1922)4月16日、集まった会員が見守るなか、

座長の原三溪より役員の名が発表され、

次に、鈍翁より大師会の魂ともいえる「崔子玉座右銘断簡」が財団に寄贈されました。

三溪は理事として、会の運営に携わります。

新体制のもと、鈍翁の邸宅・碧雲台からはじめて会場を移し、

三溪園で開かれたのが、大正12年(1923)の大師会茶会だったのです。

《展示作品》

江戸時代前期 〔16-17世紀〕

臨春閣第三屋の2階には二つの部屋があります。一方は百人一首の色紙貼り交ぜの襖がある部屋で、もう一方は本図がある部屋です。

村雨は、にわか雨のことで、激しく降っては止む雨です。松林に降る村雨が、金砂子を蒔いてぼかした大画面に表されています。

大師会が打ち出した新機軸

大師会は園遊会に「茶会」と「美術鑑賞の場」を設けることで、イベント性の高い大規模なスタイルを実現。

これによって、一度に大勢の客を迎えることが可能になりました。

少人数の茶会が一般的だった当時、「大寄せの茶会」の嚆矢として、

茶の湯の世界に新機軸を打ち出したのです。

招かれること自体がステータスとなるほど有名な茶会になった大師会。

実業家たちが茶の湯に親しむようになったのは、益田鈍翁がきっかけといわれています。

大師会茶会は現在も、根津美術館や護国寺を会場に、継続して行われています。

《展示作品》

制作年不詳

原三溪は松風閣の倉に所蔵品の一部を収めていました。展示しているのは、松風閣で所蔵していたものの目録です。

三溪旧蔵の代表的な書画、日本画、彫刻、茶道具、古器物が網羅されています。

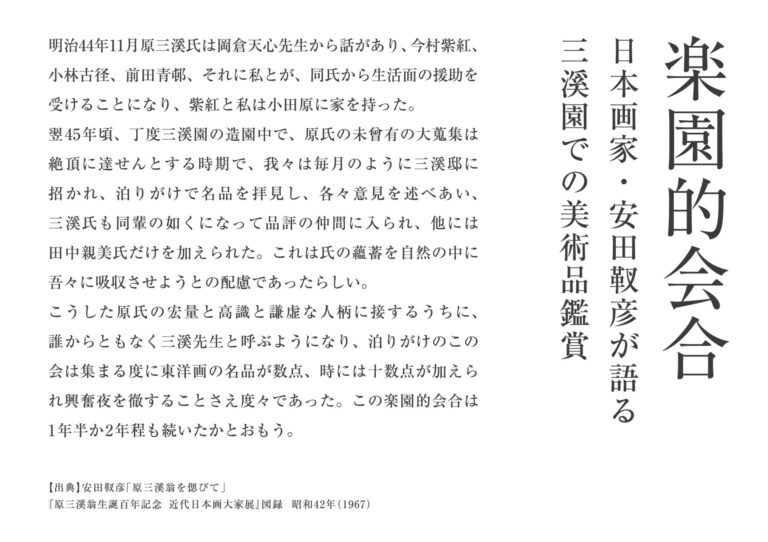

美術を愛した原三溪

三溪は、明治の終わりごろから、芸術家の支援を始め、物心両面から支えました。

横浜出身で日本美術院を創設した岡倉天心を通じて多くの若手を見出し、育成を支援したのです。

研究のための奨励金を出す、作品を買い上げる、制作の場を提供する、

そして、蒐集品の鑑賞会を行うなど、支援のかたちは多岐にわたりました。

《展示作品》

明治44年(1911)

お釈迦様の説法を恭しく聴いている人々が柔らかい線で描き出されています。説法の主の姿はあえて描かず、聴衆の視線によって表しています。

明治44年の第5回文展に出品され、三溪が買い上げた大作。寛方は後にタゴールの招待でインドに渡り、仏画の真髄に触れることになります。

室町時代 宝徳2年(1450)銘

日本独自の建造物である多宝塔を忠実に縮小した木造小塔の傑作で、舎利安置塔 (釈迦などの聖者の遺骨を納める塔)として造られています。

下層天井にはめ込まれた板に墨書銘があり、南都(奈良)の大工により1450年に造立されたことが分かります。

展示風景 |

展示風景 |